この記事は、配当を受け取るか/再投資するかを、新NISAの制度と月1万円の実務に沿って整理します。

つみたて投資枠では投信の再投資型を軸に、成長投資枠で高配当やETFを“うすく”のせたい場合の運用術も具体化します。

比較は高配当株 vs インデックス、実務は米国ETFの手数料・為替も併せてどうぞ。

\まずはNISA口座の準備から/

先に結論:長期は再投資が軸、一部受取は“モチベ装置”として

- 資産形成が最優先:つみたて枠は再投資型の低コスト投信1本で固定。

- キャッシュフローも少し欲しい:成長枠で高配当やETFを“うすく”(例:全体の10〜20%)。

- 判断に迷うとき:まず再投資で走り、半年後に受取比率を5〜10%だけ付け足す方式が無難。

迷うなら“役割”で分ける 👉 コア・サテライト戦略

新NISAでの配当・分配の基本(制度の整理)

非課税の扱いと注意点

- 新NISA口座内の配当・分配金は国内課税が非課税(つみたて枠・成長枠とも)。

- ただし海外ETFなどは現地(外国)で源泉徴収が発生することがある(日本国内課税は非課税)。

- 投資信託は「再投資型」を選ぶと自動で基数が増え、複利が効きやすい。

- ETFの分配金は原則現金受取。SBI証券ではETFの自動再投資サービスの取り扱いはなしなので、定期買付・増額設定で擬似DRIPを作るのが実務的。証券会社によっては配当金再投資サービスを提供する例もあります(例:マネックス証券)。

※つみたて投資枠の対象は「ノーロード・低コスト・毎月分配型NG」等の要件あり。詳細はつみたて枠で買える投信の選び方を参照。

国内配当は“非課税で受け取る”が基本 👉 株式数比例配分方式の設定

毎月分配型が向かない理由

- 複利の効きが弱くなる:定期的に資金が運用から離れるため。

- 実質コストが高くなりやすい:分配頻度が多い商品はコスト面の不利が出やすい。

- つみたて枠の要件に毎月分配型は基本的に含まれない(対象外が多い)。

👉 高配当商品の位置づけは高配当 vs インデックスで整理済み。

再投資の威力を直感する簡易イメージ

数値はあくまでイメージですが、配当を受け取る=元本が増えにくい、再投資=基数が増えるため雪だるま効果が出ます。

| 設計 | 月1万円つみたて | 分配の扱い | 長期の傾向イメージ |

|---|---|---|---|

| 再投資型の投信 | 自動積立(給料日翌営業日) | ファンド内で自動再投資 | 基数が増える=複利が効きやすい |

| ETF(分配金受取) | 自動積立+ボーナス増額 | 現金受取→定期買付で再投資 | 手動で擬似DRIPを作れば近づけられる |

※将来リターンは保証されません。分配頻度や為替、ファンドコスト等で結果は変動します。

👉 設定の型は月1万円シミュレーションを参照(“見ない仕組み=通知オフ×月1点検”)。

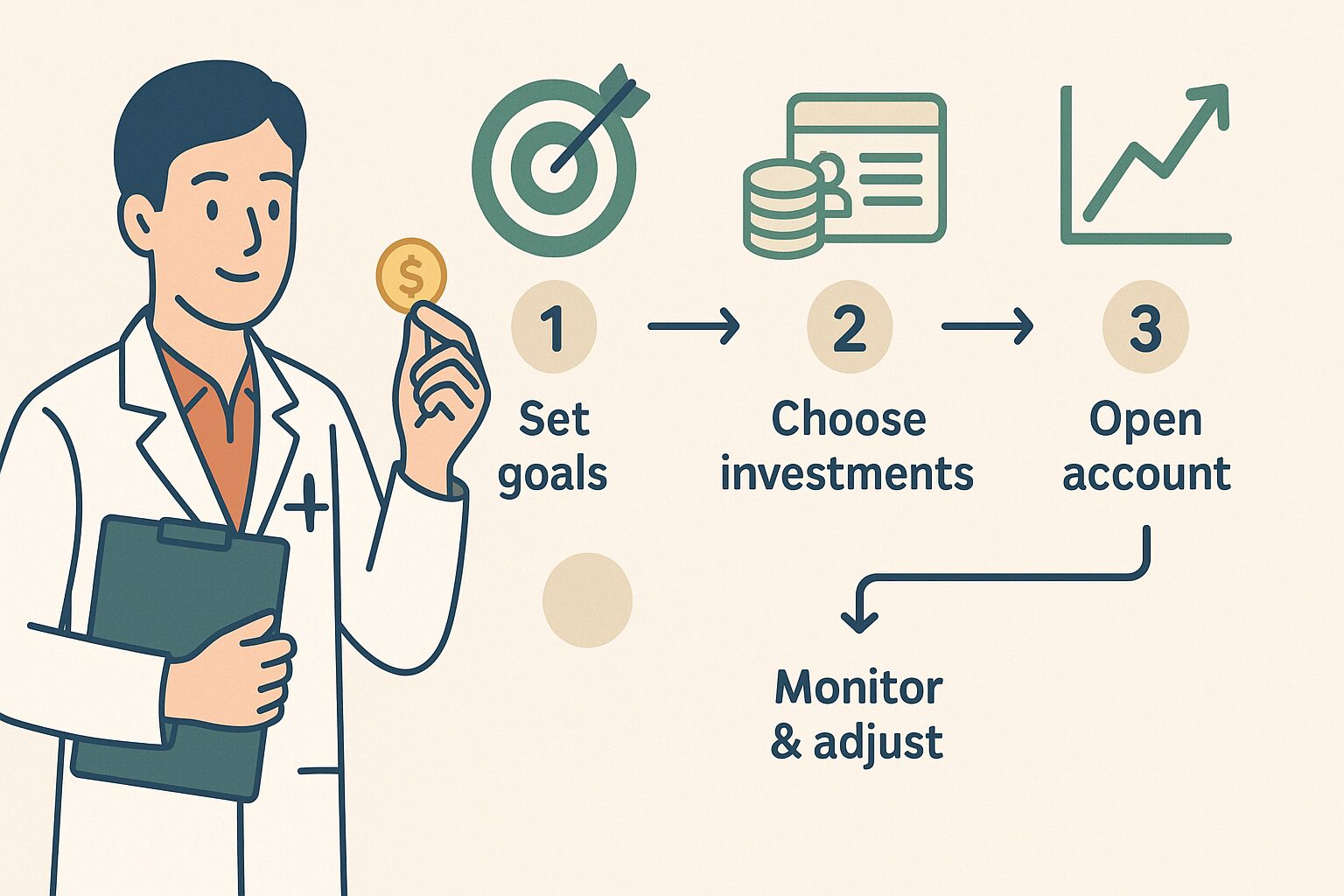

月1万円・実務フロー(迷ったらこの順で)

ステップ1:つみたて枠を再投資型で固定

- 商品は全世界 or 米国の低コスト投信1本に集約(例:ACWI/FTSE系)。

- 設定は給料日翌営業日×自動積立×再投資型で固定。

- 最初は100円で動作確認→すぐ1万円へ増額。

ステップ2:成長枠で“受取”をうすくのせる

- 高配当株/ETF・REITなど、合計10〜20%を上限にサテライト運用。

- ETFの分配金は現金受取→定期買付で再投資(擬似DRIP)。

- 米国ETFは手数料・為替を確認(👉 コスト最適化の実務)。

\つみたて枠=再投資型で“基数を増やす”/

申込み〜設定まで最短で 👉 SBI証券の口座開設と初期設定

一部「受取」を選ぶなら(続けるための工夫)

おすすめの線引き

- 合計資産に対して受取は最大10〜20%までに抑える。

- 生活費をまかなう目的ではなく、モチベ維持の“可視化”として位置づける。

- 受け取った配当の一部を再投資し、残りを自己投資・ご褒美に充てるのも有効。

罠高配当に注意

- 利回りだけで選ばず、配当性向・フリーCF・減配履歴を確認する。

- 業種偏りを避け、銘柄は分散(10〜15以上を目安)を意識。

- 迷ったらまずは投信・ETFで分散し、個別は“うすく”。

👉 具体例と落とし穴は初心者の失敗と回避法へ。

よくある誤解Q&A(短く要点だけ)

Q1.再投資よりも、配当をもらった方がトクでは?

再投資は基数が増えて複利が効くのが強み。手取り現金は嬉しいが、資産最大化が目的なら再投資が基本線。

Q2.つみたて枠でも配当は非課税?

はい。新NISA口座内の配当・分配は国内課税が非課税です(海外ETFは現地源泉がかかることあり)。

Q3.ETFは自動で再投資できないの?

一般にETFの分配金は現金入金。SBI証券では自動再投資の取り扱いなしなので、定期買付や増額設定で再投資サイクルを作ります(証券会社により配当再投資サービスの有無は異なる)。

Q4.毎月分配の投信はダメ?

複利が効きにくく、つみたて枠の要件にも合致しにくい。長期の資産形成メインなら再投資型推奨。

まとめ

ポイント

- 基本は再投資(つみたて枠=再投資型の低コスト投信1本)。

- 現金が欲しい人は成長枠で受取を“うすく”(全体の10〜20%上限)。

- ETFは定期買付で擬似DRIP、SBI証券は自動再投資の取り扱いなし(他社で再投資サービスがある例も)。

- 罠高配当・分散不足を回避し、“やめない仕組み”を最優先に。

\今日から一歩。「再投資×仕組み化」で複利に乗る/

👉 次はこちら:配当を非課税で受け取る設定