株価暴落・ショックとは、株式市場が短期間で急激に下落する現象を指します。

一般的には、株価がピークから20%以上下落した場合に「暴落」と定義されることが多く、過去の歴史を振り返ると、こうした大幅な下落は周期的に発生しています。

暴落の背景にはさまざまな要因があり、代表的なものとしては、景気後退やバブル崩壊、戦争・テロ、天災、為替変動、政策金利の変更、政治的な不安、さらには投資家心理の悪化などが挙げられます。

特に、経済の先行きに対する不透明感が高まると、投資家はリスク回避のために一斉に株を売却し、その売りが連鎖することで市場全体が急落するケースが多く見られます。

また、近年はグローバルな電子取引の普及により、一国の暴落が瞬時に世界中へ波及する傾向も強まっています。

株価暴落は投資家にとって大きなリスクである一方、長期的な視点で見れば「バーゲンセール」と捉え、冷静に歴史を学ぶことで次のチャンスにつなげることも可能です。

ポイント

- 暴落の原因は景気後退や政策変更、投資家心理の悪化など多岐にわたる

- 近年は電子取引の普及で世界同時に影響が波及する傾向が強い

- 暴落時は冷静な判断と長期的な視点、分散投資が重要となる

- 歴史を学び、暴落をチャンスと捉える姿勢が資産形成につながる

日経平均の主な暴落の下落率と回復までの日数比較

この章では日経平均の主な暴落の下落率と回復までの日数について表にして一覧にしてみました。

あくまで今回の数値はカブヤク調べで、終値を基準にしています。

| 下落率 | 下落幅 | 下落期間 | 回復までの日数 | |

| ブラックマンデー (1987/10) |

-18.3% | -4,710 | 23日 | 150日 |

| ITバブル崩壊 (2000/4) |

-61.4% | -12,547 | 1,099日 | *1 |

| リーマンショック (2008/9) |

-42.2% | -5,159 | 179日 | 1,638日(約4年5カ月) |

| 東日本大震災 (2011/3/11) |

-16.1% | -1,649 | 4日 | 133日 |

| チャイナショック (2015/8) |

-27.3% | -5,603 | 311日 | 778日(約2年) |

| コロナショック (2020/2) |

-29.5% | -6,926 | 27日 | 108日 |

| 植田ショック (2024/8) |

-19.5% | -7,643 | 5日 | 33日 |

| トランプ関税ショック (2025/4) |

-12.8% | -4,589 | 5日 | *2 |

*1:回復前にリーマンショックが到来したため、完全回復せず。

*2:記事作成時点でまだ進行中。

どこを基準にするかで数値は変わってきます。

「ここが基準!」という判断が人によって変わってきますので、あくまで参考程度にしておきましょう。

代表的な株価暴落・ショックの一覧

この章では代表的な株価暴落・ショックの一覧について解説します。

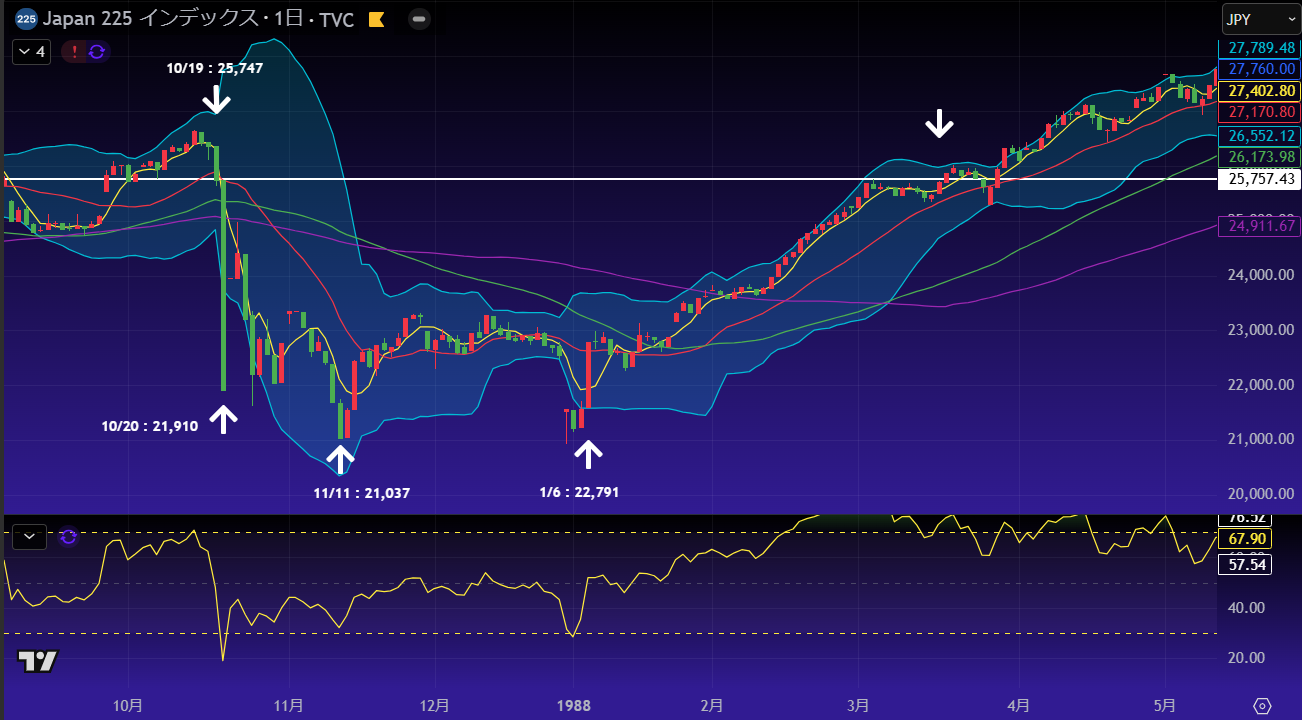

ブラックマンデー

1987年10月19日に発生したブラックマンデーは、世界中の株式市場に大きな衝撃を与えました。

米国市場ではダウ平均株価が22.6%下落し、日本市場でも翌日には日経平均株価が14.9%急落しました。

この暴落の原因は「プログラム売り」による悪循環であり、コンピューターによる自動売買が引き金となったのです。

-

-

ブラックマンデーでの日経平均暴落と回復要因を徹底解説

続きを見る

チャートから見るブラックマンデーの下落率や回復期間

データ提供元:TradingView

ここでは以下のように定義してチャート、データを見ていきます。

定義

- 1987.10/19:アメリカブラックマンデー(日本のブラックマンデー前日。この日を日経平均株価の基準日とする)

- 1987.10/20:日本のブラックマンデー(実際は火曜日)

- 1987.11/11:底

- 1988.1/6:ブラックマンデー終了(ここから急上昇)

- 1988.3/17:回復(1987.10の株価を基準)

- 数値は終値

ポイント

- 下落率:-18.3%

- 下落幅:-4,710.00

- 下落期間の日数:23日

- ブラックマンデー終了までの日数:79日

- 回復までの日数:150日

- 10/20に下落幅-3,837円、下落率-14.90%を記録

日本のブラックマンデーは短期間で大きな影響を与えましたが、日本市場では比較的早期に安定を取り戻し、その後はバブル経済へと移行していきました。

ITバブル崩壊

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、インターネット関連企業の急成長が世界的な株式市場を過熱させました。

アメリカでは低金利政策の影響でNASDAQ指数が急上昇し、日本でもIT関連企業への投資が活発化。

しかし、過剰な期待と収益性を超えた評価が続いた結果、ITバブルは崩壊し、日経平均株価はピークから約63%下落しました。

-

-

ITバブル崩壊と日経平均株価:下落率と回復期間の分析

続きを見る

チャートから見るITバブル崩壊の下落率や回復期間

データ提供元:TradingView

ここでは以下のように定義してチャート、データを見ていきます。

定義

- 2000/4/10:この週を基準日とする

- 2003/4/14:底(回復日までの終値で一番低いところ)

- 2003/4/21:ITバブル崩壊終了(ここから急上昇)

- 数値は週足の終値

ポイント

- 下落率:-61.4%

- 下落幅:-12,547円

- 下落期間の日数:1,099日(約3年)

- ITバブル崩壊終了までの日数:1,106日(約3年)

- 2000/4/10の株価に達する前にリーマンショックが来てしまったので完全に回復せず

ITバブル崩壊は約60%もの暴落で、完全に株価が回復する前にリーマンショックが来てしまいました。

回復したポイントをあえて挙げるとするならば、2007年の7月あたりでしょうか。

今回は週足で見ているので、日足との比較だと若干数値がずれてしまいますが、そこまで大きな問題にはならないでしょう。

リーマンショック

2008年に発生したリーマンショックは、世界的な金融危機を引き起こし、日本経済にも深刻な影響を与えました。

日経平均株価は2009年3月に7,054円というバブル崩壊後の最安値を記録し、1989年末の最高値から82%の大幅な下落となりました。

-

-

リーマンショック後の日経平均株価の回復期間と要因

続きを見る

チャートでみるリーマンショック

データ提供元:TradingView

チャートからリーマンショックを振り返ってみましょう。

ここでは以下のように定義してチャート、データを見ていきます。

定義

- 2008.9/12:下落開始(9/15にリーマンブラザーズ破綻)

- 2009.3/10:底

- 2009.3/11:リーマンショック終了(ここから急上昇)

- 2013.6/8:回復(2008.9/12の株価を基準)

- 数値は終値

ポイント

- 下落率:-42.2%

- 下落幅:-5,159.78

- 下落期間の日数:179日

- リーマンショック終了までの日数:180日

- 回復までの日数:1,638日(約4年5カ月)

日経平均はリーマンショックが始まる前に既に下落基調に入っているので、天辺から計算するともっと下落率は悲惨なことになります。

既に情報をつかんでいる人は売ってしまっていたのでしょう。

どこを基準にするかは人それぞれなので、あくまでも参考程度にしておきましょう。

東日本大震災

東日本大震災は、日本経済と株式市場に大きな影響を与えました。

震災直後、日経平均株価は2営業日で16%下落し、投資家心理が急激に悪化。

福島第一原発事故や供給チェーン寸断が経済活動を停滞させる要因となりましたが、政府と日本銀行の迅速な金融政策が市場回復を後押ししました。

-

-

【3.11】東日本大震災後の日経平均株価の急落・下落率と早期回復の背景

続きを見る

チャートでみる3.11

データ提供元:TradingView

チャートから3.11を振り返ってみましょう。

ここでは以下のように定義してチャート、データを見ていきます。

定義

- 2011.3/11:下落開始(3/11の14;46に発生)

- 2011.3/15:底

- 2011.3/16:下落終了(ここから急上昇)

- 2011.7/22:回復

- 数値は終値

ポイント

- 下落率:-16.1%

- 下落幅:-1,649

- 下落期間の日数:4日

- 下落終了までの日数:5日

- 回復までの日数:133日

他のショックに比べて短期間で回復したことわかります。

しかし、7/22に一度回復はしましたが、ここから急下落で11/24(8,165円)に底を付けることに。

再度上昇してきて3.11の株価に戻ったのが2012/3/27ですが、ここからまた下落となかなか上昇できない展開が続きました。

チャイナショック

2015年のチャイナショックでは、中国株式市場の急落が日経平均株価にも大きな打撃を与えました。

背景には、不動産市場の低迷や個人消費の停滞があり、これらは国内外に広がる経済リスクを生み出しています。

-

-

チャイナショックが日本経済に与えた影響と日経平均株価の回復

続きを見る

チャートから見るチャイナショックの下落率や回復期間

データ提供元:TradingView

ここでは以下のように定義してチャート、データを見ていきます。

定義

- 2015/8/18:この日を日経平均株価の基準日とする

- 2015/8/19:中国経済減速懸念や人民元切り下げで急落開始

- 2016/6/24:底(回復日までの終値で一番低いところ)

- 2016/7/11:チャイナショック終了(ここから急上昇)

- 2017/10/4:回復(2015/8/18の株価を基準)

- 数値は終値

ポイント

- 下落率:-27.3%

- 下落幅:-5,603

- 下落期間の日数:311日

- チャイナショック終了までの日数:328日

- 回復までの日数:778日(約2年)

チャイナショックは一度ドカンと下がり、回復してきましたがさらに下へ下へと進んでいきました。

2016/2/12に一度底をついたように見えましたが、レンジ相場で2016/6/24に再度同じ位置まで落ちてきたので今回は6/24を「底」と判断。

結局、回復までに約2年もの月日を費やしました。

コロナショック

2020年初頭、新型コロナウイルスの感染拡大が世界経済に深刻な影響を与えました。

日本の株式市場も例外ではなく、日経平均株価は3月19日に16,358円という底値を記録し、過去30年間で最大級の下落幅を経験。

この急落の背景には、感染拡大による経済活動の停止や投資家心理の悪化がありました。

-

-

コロナショックで急落した株価の回復期間と要因

続きを見る

チャートでみるコロナショック

データ提供元:TradingView

データ提供元:TradingView

チャートからコロナショックを振り返ってみましょう。

ここでは以下のように定義してチャート、データを見ていきます。

定義

- 2/20:下落開始

- 3/19:底

- 4/7:コロナショック終了

- 6/8:回復

- 数値は終値

ポイント

- 下落率:-29.5%

- 下落幅:-6,926.39

- 下落期間の日数:27日

- コロナショック終了までの日数:46日

- 回復までの日数:108日

植田ショック

2024年8月、日銀総裁・植田和男氏の発言が日本市場に大きな影響を及ぼしました。

この発言は、金融政策の転換を示唆するものであり、特に追加利上げや国債買い入れ減額計画について言及されました。

これにより、日経平均株価は急落し、一時的に4,451円安となるなど、過去最大級の下落幅を記録したのです。

-

-

植田ショックで急落した日経平均株価、V字回復の要因とは?

続きを見る

チャートでみる植田ショック

データ提供元:TradingView

チャートから植田ショックを振り返ってみましょう。

ここでは以下のように定義してチャート、データを見ていきます。

定義

- 2024.7/31:下落開始(植田総裁が利上げを決定)

- 2024.8/5:底

- 2024.8/6:植田ショック終了(ここから急上昇、V字回復)

- 2024.9/2:回復(2004.7/31の株価を基準)

- 数値は終値

ポイント

- 下落率:-19.5%

- 下落幅:-7,643.25

- 下落期間の日数:5日

- 植田ショック終了までの日数:6日

- 回復までの日数:33日

このショックは珍しくV字回復した事例です。

株価急落後、日銀副総裁の内田眞一氏が講演で「市場が不安定な状況では利上げをしない」と明言し、追加利上げを封印する姿勢を示しました。

この発言が市場に安心感を与え、株価反発のきっかけとなったのです。

トランプ関税ショック

この記事を作成時、現在進行形で続いています。

ある程度収まったら更新していきます。

株価暴落時の投資家マインドセット

この章では株価暴落時の投資家マインドセットについて解説します。

暴落時に求められるマインドセット

冷静さを保つための具体的な方法

株価が急落すると、誰でも不安になりやすいです。

まずは深呼吸し、パニック状態を避けましょう。

ニュースやSNSを見すぎると不安が増すため、情報収集は信頼できる媒体に限定し、時間も決めておくのが効果的です。

また、事前に「●%下がったらどうするか」など明確なルールを決めておくと、感情に流されずに済みます。

過去のデータや暴落後の回復事例を知っておくことも、冷静さを保つ助けになります。

長期的視点で市場を見る重要性

短期的な値動きに一喜一憂せず、5年後・10年後の資産形成を意識しましょう。

株価は歴史的に何度も暴落を経験していますが、そのたびに回復し、長期的には成長してきました。

リーマンショックやコロナショックのような大暴落も、数年で株価は元に戻り、新高値を更新しています。

「今の下落は投資の一部」と考え、慌てて売却せずに持ち続けることが、最終的なリターンにつながります。

分散投資によるリスク軽減の意義

一つの銘柄や資産に集中すると、暴落時のダメージが大きくなります。

株式・債券・不動産・金など、異なる資産や地域に分散して投資することで、リスクを抑えられます。

例えば株式が下がっても、他の資産が値上がりする場合があり、全体の損失を和らげてくれます。

分散投資は、暴落時でも資産の安定化に役立つ基本戦略です。

まとめ

ポイント

- 暴落の原因は景気後退や政策変更、投資家心理の悪化など多岐にわたる

- 近年は電子取引の普及で世界同時に影響が波及する傾向が強い

- 暴落時は冷静な判断と長期的な視点、分散投資が重要となる

- 歴史を学び、暴落をチャンスと捉える姿勢が資産形成につながる

今回は過去の株価暴落・ショックについて説明してきました。

暴落・ショックは予測できませんし、予測できていたら暴落にはなりません。

なので、暴落のあとの対処の方が肝心です。

過去の暴落・ショックのデータをもとに、自分はどうするか、戦略をたてれるようにしましょう。