この記事は、薬剤師や医療従事者がiDeCoを最大限に活用する方法を、月1万円運用の実務に落とし込んで解説します。

まずはNISAとの基本比較から始め、掛金上限、商品選び、申込み手順までを順番にカバーします。

まず全体像 👉 SBI証券の強み総まとめ

関連は👉 NISAの基本(前回の記事) をどうぞ。

\SBI証券で非課税投資の準備/

※クリックでSBI証券の公式サイトに移動します。

iDeCoの基本と、薬剤師に向く理由

iDeCoは私的年金制度で、毎月の掛金がそのまま所得控除になります。

課税所得を直接下げられるので、税率が高い層ほどメリットが大きくなるのです。

運用益も非課税で、受け取り時は退職所得控除や公的年金等控除の対象になります。

注意点は、原則60歳まで引き出せないことです。

制度の土台は👉 iDeCoの基本ガイド も参考にしてください。

※加入期間が10年未満の場合、受給開始は61〜65歳へ段階的に繰り上がります。

NISAとiDeCoの違い(薬剤師はどう使い分ける?)

| 項目 | iDeCo | NISA |

|---|---|---|

| 目的 | 老後資金の準備(年金上乗せ) | 自由な資産形成(短中長期) |

| 税制メリット | 掛金全額が所得控除+運用益非課税+受け取り時に控除 | 運用益非課税(配当・売却益)。売却枠は翌年以降に簿価で再利用 |

| 引き出し | 原則60歳まで不可 | いつでも売却可能(非課税枠は生涯1,800万円) |

| 向き | 節税しつつ老後資金を厚くする | 教育・住宅・将来の自由資金も含め柔軟に増やす |

※NISAの売却枠再利用は翌年以降に簿価ベースで回復します。

※NISA口座の海外配当は日本側は非課税ですが、現地源泉税(例:米国10%)は差し引かれ、外国税額控除は適用できません。

実務では、生活防衛資金→NISA→iDeCoの順で進めるのが無理がありません。

税率が高い人ほどiDeCoの控除恩恵が大きいので、年末調整・確定申告での還付額も意識して設計しましょう。

\SBI証券で非課税投資の準備/

※クリックでSBI証券の公式サイトに移動します。

掛金上限と対象区分(薬剤師・医療従事者の想定)

| 加入者区分 | 月額上限の目安 | 薬剤師の例 |

|---|---|---|

| 自営業・フリーランス | 月68,000円 | 開業薬局・業務委託など |

| 会社員(企業年金なし) | 月23,000円 | ドラッグストア本部・調剤薬局で企業年金なし |

| 会社員(企業型DCあり) | 月20,000円 | 企業型確定拠出年金を採用する法人薬局 |

| 会社員(DB等のみ/公務員等) | 月20,000円 | 病院職員で確定給付年金あり、公務員・私学共済など(2024年12月改正で上限統一) |

| 専業主婦(夫) | 月23,000円 | 育休・産休中のケースを含む |

※制度は変更される場合があります。最新の上限は公式情報で確認してください。スマホでは横にスワイプしてご覧ください。

まずは自分がどの区分かを確定し、上限内で無理のない金額を設定します。

迷ったら月1万円からで問題ありません。

NISA×iDeCoの使い分け戦略(ライフステージ別)

薬学生・新人期は、まずはNISAの積立で投資習慣を作ります。

中堅期はNISAの枠を広げつつ、iDeCoで節税をプラス。

管理職・高年収期は、iDeCoで上限まで掛けつつ、NISAは全世界株やS&P500で非課税枠を効率活用します。

退職が近づいたら、iDeCoの受け取り方法(退職金とのバランス)も含め、受取時課税の最適化を検討します。

NISAで“何を買うか”はここで解決 👉 薬剤師向けNISA入門(商品と選び方)

iDeCo内の商品選びと配分

基本は信託報酬の低いインデックスファンドを選び、長期で積み立てます。

債券を混ぜるかは年齢やリスク許容度に応じて検討します。

パッシブ中心で設計し、運用コストを最小化しましょう。

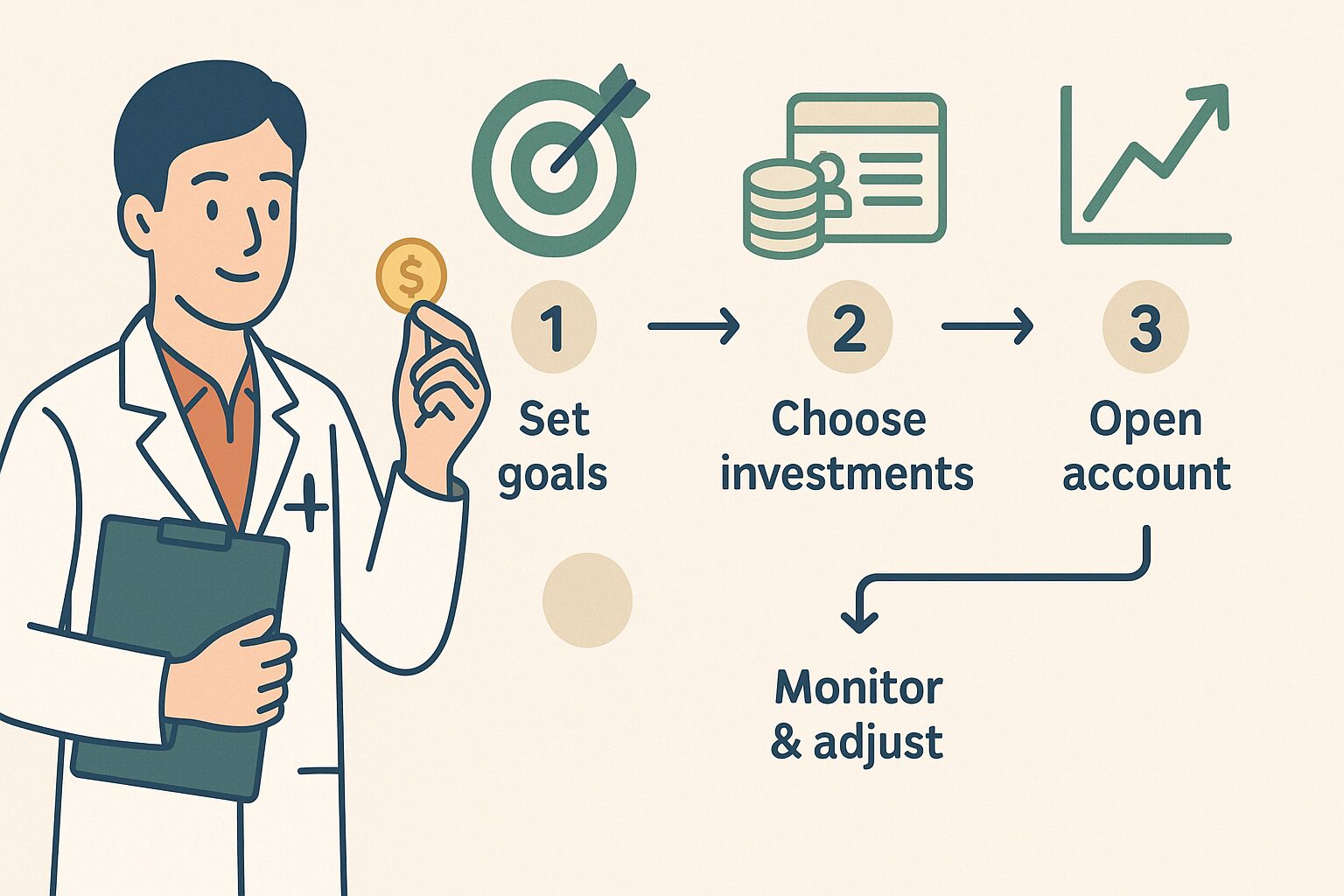

申し込みの流れ(SBI証券の例)

手順は👉 SBI証券でのiDeCo口座開設 を参照してください。

銀行引落は👉 住信SBIネット銀行のiDeCo引落ガイド も合わせてどうぞ。

よくある質問(Q&A)

Q1. iDeCoは途中でやめられますか。

※掛金は最低5,000円から、1,000円単位で設定でき、拠出停止はいつでも可能です。

Q2. NISAとiDeCo、先に始めるならどっち?

生活防衛資金を確保した上で、まずはNISAの積立を安定させるのが現実的です。

税率が高いならiDeCoを早めに組み入れて、節税効果を取りにいくのも有効です。

Q3. 受け取り時の税金はどうなる?

一時金は退職所得控除、年金受取は公的年金等控除の対象です。

退職金と同時期の受け取りは控除枠の使い方に注意しましょう。

“止めない仕組み”をセット 👉 積立停止リスクの回避テンプレ

まとめ

ポイント

- iDeCoは掛金全額が所得控除、運用益も非課税で節税効果が大きい。

- 流動性はNISAが上、節税厚みはiDeCoが上。生活防衛資金→NISA→iDeCoの順で設計。

- 掛金上限は区分で異なる(企業年金ありは月2万円に統一)。まずは月1万円から無理なくスタート。

\iDeCoは掛金全額が所得控除/

👉 次のステップ:iDeCo商品の配分例(SBI)