この記事のゴール:減配・分配変動に動じない“対応テンプレ”を作り、売却/継続/置き換えの判断を自動化。受渡・税・NISAの実務まで含め、ミスなく遂行できる状態にする。

\非課税でキャッシュフローを守る:NISA対応/

1. 兆候の検知と一次評価(揺れないための前処理)

減配は“結果”。

先に原因の兆候を拾える体制を作ると、判断が安定します。

1-1. 定例チェックの枠組み

- 四半期ごとに「売上・営業益・営業CF・フリーCF・配当性向」を点検。

- 方針面(累進配当・還元方針の更新、自己株買いとの配分)を確認。

1-2. アラート条件の例

- 営業CFの恒常的マイナス、配当性向の急上昇、D/Eの悪化など。

- セクター特有の循環要因(資源価格・規制変更・金利)の変化。

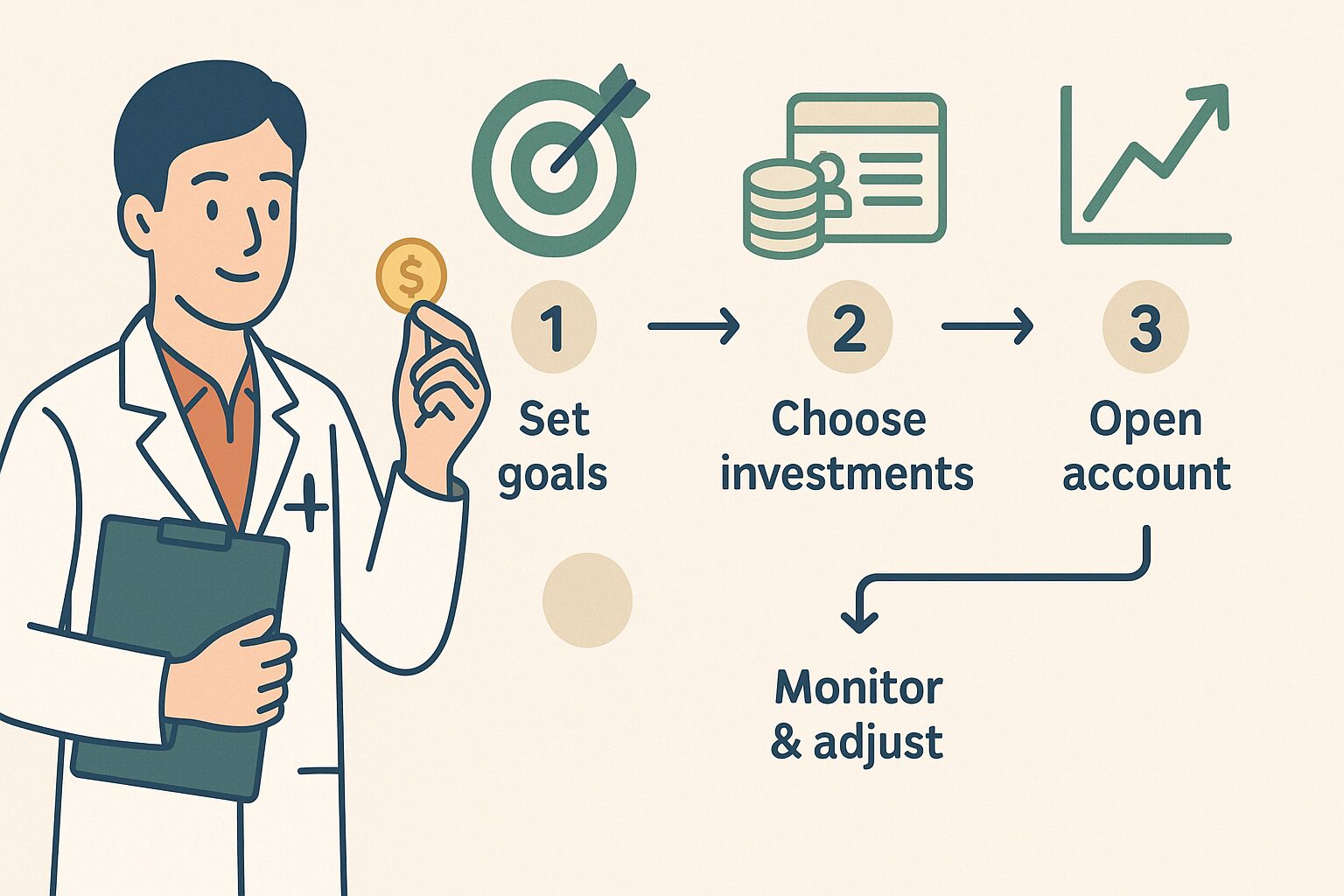

2. 減配が出た時の判断フロー(結論の出し方)

“売る/持つ/買う”の三択にしない。

買い増し停止→保有縮小→置き換えの段階を踏むと、誤差が小さくなります。

2-1. 一時要因 vs 構造要因

- 一時要因:一過性の特損、在庫調整、規制待ちなど。改善時期が読める。

- 構造要因:事業モデルの毀損、競争力喪失、資本コスト超えの慢性化。

2-2. 行動テンプレ

- 買い増し停止:一時要因の可能性があるときの初手。

- 保有縮小:改善に時間がかかる/不透明なとき。

- 置き換え:構造要因が濃厚、または基準割れ継続。

3. 置き換えの実務(受渡・税・代替候補の選定)

3-1. 受渡とスケジュール

- 国内株・ETF:原則T+2。出金・買い直しのタイミングをカレンダー化。

- 米国株・ETF:原則T+1。外貨/円貨決済の統一ルールで混乱を防止。

- 権利付き最終日:国内は権利確定日の2営業日前。権利落ちの価格調整も想定。

3-2. 税とNISAの扱い

- NISA:譲渡益の日本課税は非課税。配当の非課税適用には国内株は株式数比例配分方式が前提。

- 課税口座:売却益・配当は課税。米国ETFは現地10%(W-8BEN有効)+日本20.315%が基本(外国税額控除の検討)。

- 新NISAの枠再利用:売却した年の翌年以降、取得価額に応じて生涯投資枠の再利用が可能(年間投資上限360万円の範囲)。

3-3. 代替候補の選び方

- 同セクターでよりCF健全・配当方針明確な銘柄に置換。

- 地理・戦略で分散するならVYM/HDV/JEPIなどETFを薄く重ねる。

\“売る・買う・置換”を間違えない口座設計を先に/

4. “見かけ利回り急騰”の罠(高すぎる配当のとき)

4-1. よくある誤解

- 株価の急落で利回りが跳ねただけのケースを“割安”と誤認。

- 特別配当で一時的に利回りが高く見える期。

4-2. 確認手順

- 配当性向(実績・ガイド)と営業/フリーCFで裏取り。

- 翌期以降の配当方針(累進/安定)と資本政策(自己株買い)を読む。

5. Q&A(よくある質問)

Q1. 減配=即売却が正解ですか?

即断よりも原因分類→買い増し停止→縮小→置き換えの段階が安全。

構造要因が濃厚なら置き換えが妥当。

Q2. 置き換え候補は国内株とETFどちらが良い?

個別銘柄の見通しが立たない場合、まずはETFで平準化してから再度個別へ戻るのも現実的。

米国ETFの性格比較は👉 VYM/HDV/SPYD/JEPI

Q3. NISAで減配した場合の注意点は?

新NISAでは保有商品の売却で翌年以降に取得価額ベースで生涯投資枠を再利用可(年間投資上限360万円の範囲)。

当年中は復活しないため、短期の回転売買は非効率。

まずは買い増し停止→縮小で様子見し、置き換えは慎重に。

Q4. 分配が減ったETFはすぐに外すべき?

指数ルールや戦略(例:カバードコール)の特性で変動することも。

継続性と戦略の一貫性で判断。

6. まとめ(今日のアクション)

ポイント

- 兆候(CF/性向/D/E)を四半期点検し、アラート条件を固定

- 減配対応は停止→縮小→置換の段階でブレを小さく

- 置換はT+1/T+2と権利日をカレンダー反映、為替と決済方法を統一

- NISAは非課税の利点を維持しつつ、安易な売却を避ける

- 見かけ利回り急騰は性向×CF×方針で必ず裏取り

\“停止→縮小→置換”を迷わず実行する環境づくり/

👉 次のステップはこちら:高配当PFの設計と年間メンテナンス総まとめ

👉 併せて読みたい:SBI証券の強み総まとめ