この記事では、日本株インデックスと米国株インデックスの違いを初心者でも迷わないように整理します。

月1万円からの配分モデル、コストや為替の実務、よくある誤解Q&A、失敗しにくいチェックポイントまで網羅します。

基礎はインデックス編と全世界 vs S&P500、選び方はつみたて枠の基準も参照してください。

\まずはNISA口座の準備から/

違いをまず把握する|日本株と米国株の比較表

| 項目 | 日本株インデックス | 米国株インデックス |

|---|---|---|

| 主な指数 | TOPIX、日経平均など。 | S&P500、Total Marketなど。 |

| 分散の範囲 | 日本国内に集中。 生活通貨との整合性が高い。 |

米国に集中。 セクターの厚みと時価総額の大きさが魅力。 |

| 為替の影響 | 円建て中心で為替影響は相対的に小さめ。 | ドル建ての資産に投資するため為替の影響を受ける。 |

| 長期の成長期待 | 国内景気・企業収益に連動。 海外比率が高い企業も多い。 |

テックやヘルスケアなど成長セクターの構成比が高い。 |

| 心理的続けやすさ | ニュース理解が容易。 生活感覚と結びつけやすい。 |

情報量は多いが英語ニュースが中心。 指数一本化で運用はシンプル。 |

| 新NISAとの相性 | つみたて枠・成長枠いずれも対象商品あり。 | つみたて枠・成長枠いずれも対象商品あり。 |

※スマホでは表が画面幅を超えます。

横にスワイプしてご覧ください。

為替が不安ならココ 👉 ヘッジあり/なしの使い分け

日本株インデックスのメリット・デメリット

メリット

- 円建てで家計と整合しやすいので、評価損益の実感がつかみやすい。

- ニュースや決算が日本語中心で、情報取得の心理的ハードルが低い。

- つみたて枠対応の低コスト投信が多数あり、自動積立との相性が良い。

デメリット

- 国別に集中するため、カントリーリスクが残る。

- セクター構成上、米国と比べて高成長分野の比率が低い場合がある。

- 海外売上比率の高い企業も多く、間接的に為替影響を受けることがある。

視野を広げて比較 👉 全世界株 vs S&P500

米国株インデックスのメリット・デメリット

メリット

- 世界時価総額の大きな部分を占め、成長セクター比率が高い。

- 低コストのS&P500や全米インデックスが多数あり、長期保有に向く。

- 商品選択を絞れば運用がシンプルになり、継続の心理コストが低い。

デメリット

- 為替の影響を受けるため、円高局面では評価額が目減りすることがある。

- 情報は英語ソースが多く、ニュース追随の心理的ハードルがある。

- 国内籍投信でも、指数連動の過程で実質コストや乖離が発生し得る。

外さない選び方はコレ 👉 つみたて投資枠で買える投信の選び方

月1万円からの配分モデル(性格・目的で決める)

① 米国主軸型(成長重視)

米国80%+日本20%。

米国はS&P500、補完に日本の広範指数。

世界の成長の果実を取りに行く設計。

② 日本主軸型(生活通貨重視)

日本60%+米国40%。

家計の実感を保ちながら、米国で成長性を補う。

心理的に続けやすい人向け。

③ ハイブリッド型(いいとこ取り)

全世界70%+日本15%+米国15%。

迷ったら全世界を土台に、生活通貨と米国成長を少量トッピングする。

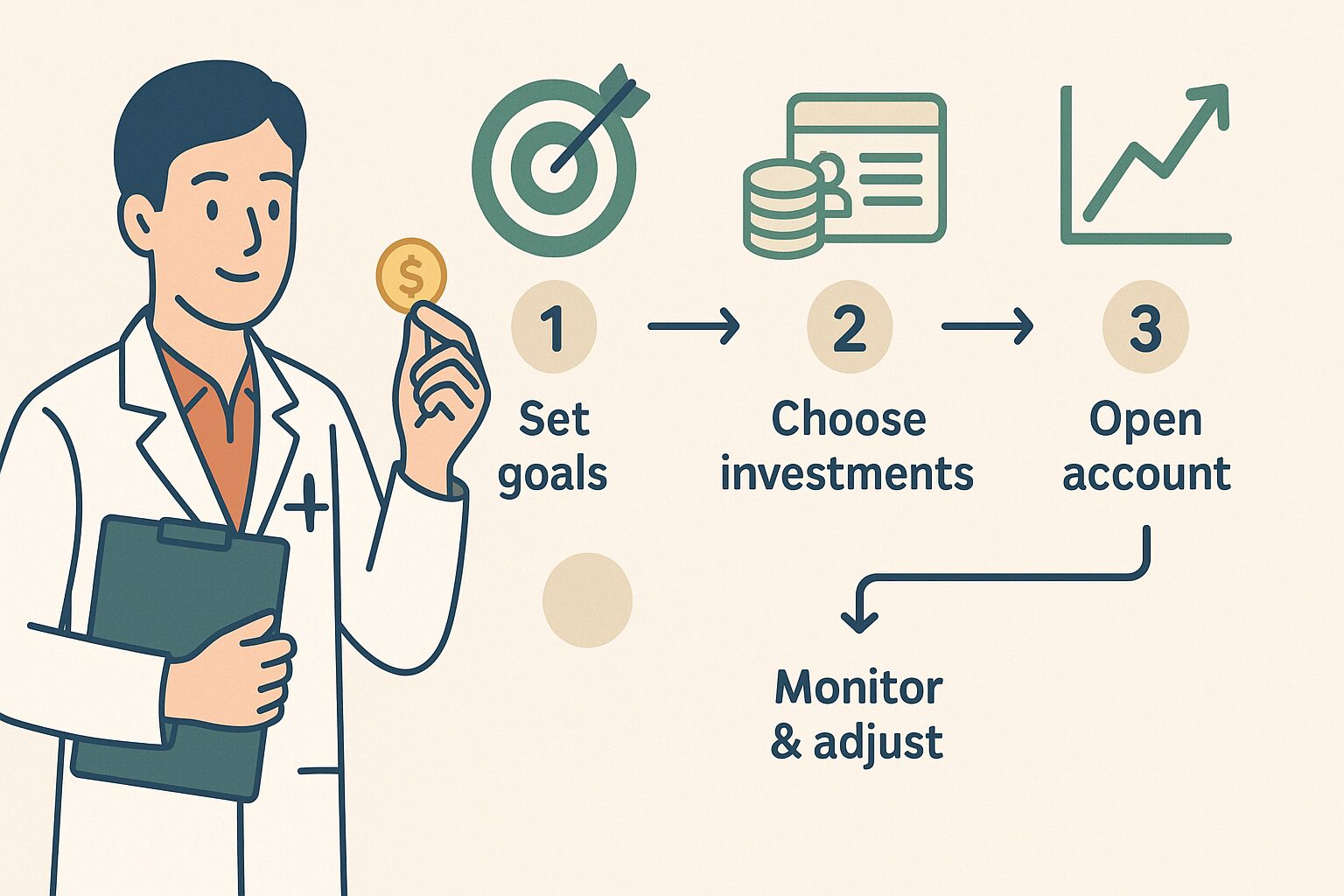

運用ルール(やめない仕組み)

- 積立日は給料日翌営業日に設定して価格を見ない。

- 最初は100円積立で動作確認→すぐに1万円へ増額。

- ズレた配分は買い増しで戻す。

売却は年1回点検で十分。

コスト・為替・税の実務|外さないチェック

チェックリスト

| 項目 | 見るポイント | 目安・ヒント |

|---|---|---|

| 信託報酬 | 年率・税込の水準 | 同カテゴリー最安級を選ぶ。 |

| 実質コスト | 監査・保管などの費用 | 運用報告書で確認して総額で比較。 |

| トラッキング誤差 | 指数との乖離 | 長期で小さいものを選ぶ。 |

| 為替ヘッジ | 有無・コスト | 長期つみたては基本ヘッジなしでOK。 不安なら一部だけヘッジ型にする。 |

| 購入手数料 | ノーロードか | つみたて枠はノーロード必須。 |

※つみたて枠は要件を満たす投信とETFが対象ですが、販売会社によってETFの取扱有無・銘柄数は異なります。

事前に商品ラインアップを確認しましょう。

※DCA(ドル・コスト平均法)はタイミング誤りのリスクを減らす一方、期待リターンでは一括投資が有利な局面もあります。

長期継続を最優先に、行動しやすい方法で仕組み化しましょう。

\まずはNISA口座の準備から/

口座開設→積立設定まで最短ルート 👉 SBI証券の口座開設と初期設定

よくある誤解Q&A

Q1.為替が怖いから米国はやめるべき?

A.為替は長期で行ったり来たりします。

自動積立で時間分散すれば、タイミング悩みは小さくできます。

どうしても不安なら一部をヘッジ型にするのも選択肢です。

Q2.日本株だけにした方が安全ですか?

A.通貨リスクは減りますが、国の集中リスクは高まります。

米国や全世界を少量混ぜて分散する方が、続けやすくブレに強いことが多いです。

Q3.S&P500と日本株を両方持つ意味はありますか?

A.あります。

米国の成長と生活通貨の整合を両立できます。

本数を増やしすぎず、配分と積立額を固定して続けるのがコツです。

まとめ

ポイント

- 迷ったら全世界か米国を主軸に。

生活通貨重視なら日本を一部追加。 - ルールは「自動積立×低コスト×買い増しで戻す」。

- 月1万円でも配分固定で継続すれば、ぶれない運用ができる。

\今日から一歩。つみたて設定まで一気に/

👉 次はこちら:つみたて投資枠で買える投信の選び方