EPS(1株当たり純利益)は、企業が稼いだ利益を1株に均した「取り分」を示す数値です。

この記事では式は1行・使い方は3手・注意点は分母トラップの順で、サクッと腹落ちできるように整理します。

EPSとは?「1株の稼ぐ力」をスッと掴む

まず1分で意味をつかむ

EPS(Earnings Per Share)は1株あたりの利益。

式はEPS=当期純利益÷(自己株式を除く期中平均の発行済株式数)です。

優先株がある場合は「普通株主に帰属する当期純利益」を使うのが一般的。

この数値で何がわかる?

同業と横並びにすれば「いまの稼ぐ力」、自社の推移を追えば「成長の持続性とブレ」が見えます。

まずはこの2軸でOK。

最初に押さえる落とし穴

EPSは利益だけでなく株式数の増減(増資・自社株買い・分割・併合)でも動きます。

単年の特別利益/損失や会計方針の違いもノイズになりやすい点に注意。

計算式と具体例:期中平均・希薄化で“ズレ”を防ぐ

最短ルートは、前提(分母・分子)をそろえてから比べることです。

式は1行、迷ったらここだけ

基本式はEPS=当期純利益÷期中平均株式数。

期末株式数だけで割ると誤差が出やすいので要注意。

ミニ演習:200円のEPSを出してみる

当期純利益2億円・期中平均株式数100万株 ⇒ EPS=200円。

同業で株式数が同程度なら、EPSが高いほど1株の取り分が厚い=稼ぐ力が大きいと読めます。

希薄化後EPSの見方

新株予約権・SO・転換社債など潜在株式が多い企業は、希薄化後EPS(潜在株式調整後1株当たり当期純利益)も並べて確認。

報酬・資金調達の影響を見落としません。

よくある計算ミスとチェックリスト

① 分母に期末株式数を使う

② 特別利益をそのまま採用

③ 自己株式を分母に含める——この3つは避ける。

割安・割高のつかみ方:EPS×PERで“いまの位置”を読む

PERと組み合わせる理由

PER=株価÷EPS、言い換えれば株価=EPS×PER。

利益水準と市場評価の掛け算で現在地を把握できます。

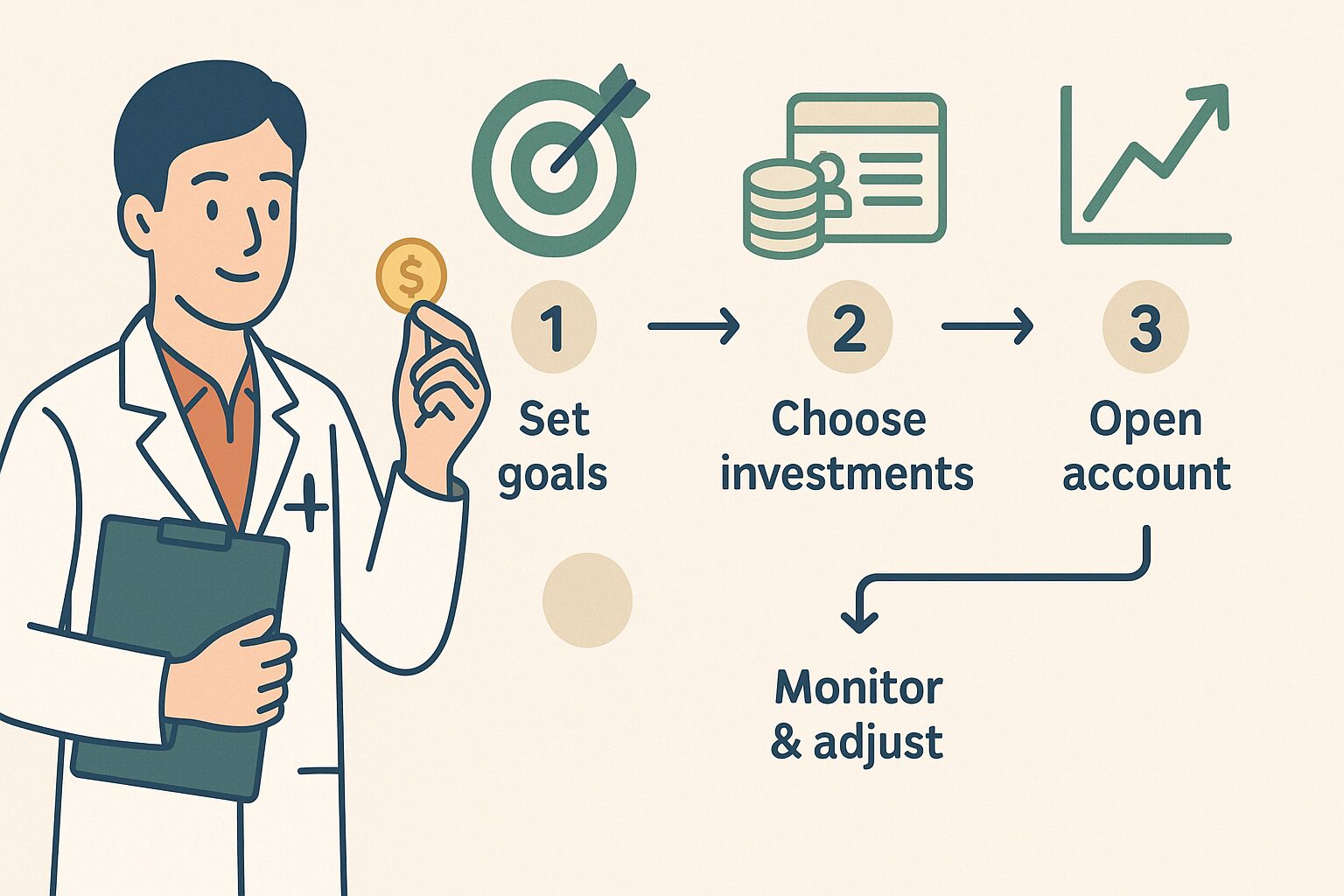

3ステップ診断(同業平均→自社レンジ→成長率)

① 同業PER平均と比較。

② 自社PERの過去レンジと照合。

③ EPS成長率に対してPERが低ければ再評価余地、高ければ織り込み過多の可能性。

業種差と景気循環のクセ

成長企業と成熟企業で許容PERが違います。

景気敏感業種は局面(ピーク/ボトム)でPERの見え方が逆転する点に注意。

EPSがマイナスの銘柄はPERを評価指標として用いにくい(“—”表記など)点も覚えておきましょう。

数値が動く理由:自社株買い・増資・分割の「分母トラップ」

分母が動くと何が起きる?

自社株買いで分母が減ればEPSは見かけ上上昇。

増資や新株予約権の行使で分母が増えればEPSは低下。

価値そのものではなく「1株当たり」の配分が変わるだけのケースも多い。

なお、自社株買いは消却しなくても自己株式として分母(期中平均株式数)から除外されるため、買付月以降はEPS押し上げ要因になり得ます。

利益要因と株式数要因の切り分け

まずは変化の原因を二分する:

利益上昇なのか、株式数の変化なのか。

潜在株式が多い企業は基本EPSと希薄化後EPSを並べ、要因を特定します。

分割・併合時の“見かけ”に注意

株式分割は理論上、企業価値を変えません(1株当たり数値が見かけ上変わるだけ)。

実務では分割・併合があると、過去の1株当たり数値(EPSなど)は分割比率で遡及修正されるのが一般的です。

配当とのつながり:配当性向で“無理していない配当”を見抜く

配当性向はこう読む

配当性向=1株当たり配当金÷EPS×100。

EPSと方針(連続増配/安定配当)をセットで読むと、配当の持続性が見えてきます。

安心度の見極め方

EPSが伸びているのに配当性向が過度に上がらなければ、余力を保った還元と評価しやすい。

逆にEPS鈍化×配当性向急上昇は、減配リスクや“無理な維持”のサイン。

CFと方針で裏取りする

単年ノイズを避け、数年のEPSと配当の推移を並べる。

フリーキャッシュフローや財務余力、資本政策の説明で裏付けを取りましょう。

まとめ:EPSは「式→比較→背景分解」でブレない評価に

ポイント

- EPSは「1株の稼ぐ力」。式は当期純利益÷(自己株式を除く期中平均の発行済株式数)。

- 比較は同業平均・自社推移・希薄化後EPSを併用して立体的に。

- 割安・割高はPER=株価÷EPSと組み合わせて“いまの位置”を読む(赤字はPER不適)。

- 変化要因は「利益」か「株式数」かをまず切り分ける。自社株買いは消却なしでも分母に効く。

- 分割・併合は価値を変えず、実務では過去数値を比率で遡及修正するのが一般的。

\市場の反応をリアルタイムで追う準備を/