1987年10月19日に発生したブラックマンデーは、世界中の株式市場に大きな衝撃を与えました。

米国市場ではダウ平均株価が22.6%下落し、日本市場でも翌日には日経平均株価が14.9%急落しました。

この暴落の原因は「プログラム売り」による悪循環であり、コンピューターによる自動売買が引き金となったのです。

日本市場は比較的早期に回復し、約5ヶ月後にはバブル景気へと移行しました。

金融緩和政策や国内経済の強さが回復を支えた要因として挙げられます。

ポイント

- 1987年のブラックマンデーでは、米国市場でダウ平均株価が22.6%下落する事態となった。

- 日本市場では翌日、日経平均株価が3,837円(14.9%)急落した。

- 回復までの期間は約5ヶ月(約150日)であり、その後バブル景気へ移行した。

- 暴落の原因は「プログラム売り」による悪循環であり、世界中に影響が波及した。

- 日本市場の早期回復には金融緩和政策や国内経済の強さが寄与した。

-

-

【保存版】過去の株価暴落・ショックまとめ|下落率と回復までの日数を徹底比較

続きを見る

ブラックマンデーと日経平均株価の歴史的背景

この章ではブラックマンデーと日経平均株価の歴史的背景について解説します。

ブラックマンデーの発生とその影響

1987年のブラックマンデーとは

1987年10月19日、米国ニューヨーク市場でダウ平均株価が22.6%という過去最大の下落率を記録しました。

この暴落は「プログラム売り」と呼ばれるコンピューターによる自動売買が引き金となり、悪循環を生み出したのです。

翌日にはその影響が世界中に波及し、日本市場でも日経平均株価が3,837円(14.9%)急落しました。

日本市場への影響

ブラックマンデー翌日の東京市場では、売りが殺到し日経平均株価は21,910円まで急落しました。

しかし、日本市場は比較的早く回復し、翌年にはバブル景気へと移行。

この回復の背景には、日本銀行の金融緩和政策や国内経済の強さがありました。

日経平均株価の歴史的変動

日経平均株価の推移

日経平均株価は1950年に算出が開始され、1989年には当時史上最高値38,915円を記録しました。

1980年代後半にはプラザ合意後の低金利政策が影響し、株価は急上昇。

一方で、1990年代以降はバブル崩壊やリーマンショックなどで大幅な下落を経験しています。

重要な経済イベント

1985年のプラザ合意や1989年のバブル崩壊など、日経平均株価に大きな影響を与えた出来事があります。

リーマンショックでは6,994円というバブル後最安値を記録しました。

近年では2020年のコロナショックで急落したものの、その後回復傾向を見せています。

▼過去の暴落・ショックについて知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

過去の株価暴落との比較

リーマンショックとの類似点

ブラックマンデーとリーマンショックには「先物主導による急落」という共通点があります。

ただし、リーマンショックは金融機関破綻を伴う世界的な景気後退であり、回復に時間を要しました。

一方で、ブラックマンデーは実体経済への影響が限定的だったため、比較的早期に回復しました。

市場回復のタイムライン

ブラックマンデーでは日本市場は半年以内に回復し、その後バブル景気へと進みました。

リーマンショックでは回復まで数年を要し、コロナショックでは各国の金融緩和策によって迅速な反発が見られました。

これらの違いは、実体経済や政策対応の速さによるものです。

ブラックマンデー後の市場心理と投資戦略

この章ではブラックマンデー後の市場心理と投資戦略について解説します。

市場心理の変化

恐怖と不安の影響

ブラックマンデーのような大暴落が発生すると、投資家心理は恐怖と不安に支配されます。

多くの投資家は「これ以上損失を出したくない」という思いから、パニック売りに走ります。

このような行動は、損失回避バイアスという心理現象に基づいています。

例えば、含み損を見るたびに「自分は間違った判断をした」と感じ、冷静さを失うケースが典型的です。

-

-

株価はどうやって決まる?日経平均株価の仕組みと影響要因を徹底解説

続きを見る

過去のデータとの比較

過去の暴落時も同様に、恐怖心が市場全体を支配しました。

リーマンショックやコロナショックでは、短期間で株価が急落し、多くの投資家が売り急ぎました。

しかし、その後の回復局面では、冷静に行動した投資家が利益を得た事例が多く見られます。

投資家の行動分析

売り急ぎの傾向

暴落時には、多くの投資家が「損失を確定させたくない」という心理から早急に株を売却します。

この行動は、マーケット全体でさらなる下落を引き起こす要因となります。

長期投資の重要性

一方で、長期的な視点で市場を捉えた投資家は、大きな利益を得る可能性があります。

ドル・コスト平均法や分散投資を活用することで、リスクを抑えつつ回復局面で恩恵を受けることができます。

効果的な投資戦略

リスク管理の手法

リスク管理として有効なのは、「ストップロス」や「ポートフォリオの分散」です。

特にストップロス注文は、暴落時に損失を最小限に抑えるための重要な手段です。

また、異なる地域や業種への分散投資も、市場全体が下落しても影響を軽減する効果があります。

市場の変動に対する対応策

暴落後には市場心理が過剰反応するため、「平均回帰性」を活用するリバランス戦略が有効です。

価格が下がった資産を買い増し、元のポートフォリオ比率に戻すことで、回復時に利益を最大化できます。

さらに、短期的な市場変動には惑わされず、「長期・積立・分散」の三原則を守ることが重要です。

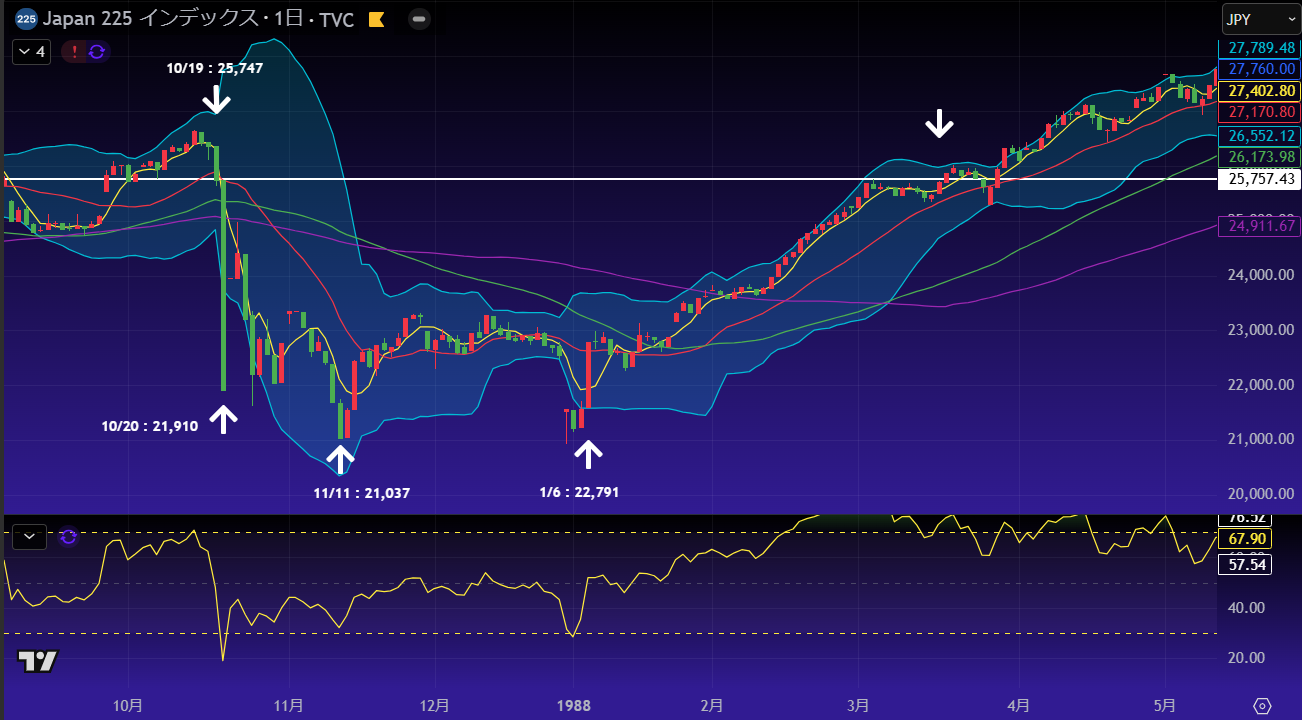

ブラックマンデーをチャートでみる

この章ではブラックマンデーをチャートで見てみましょう。

チャートから見るブラックマンデーの下落率や回復期間

データ提供元:TradingView

ここでは以下のように定義してチャート、データを見ていきます。

定義

- 1987.10/19:アメリカブラックマンデー(日本のブラックマンデー前日。この日を日経平均株価の基準日とする)

- 1987.10/20:日本のブラックマンデー(実際は火曜日)

- 1987.11/11:底

- 1988.1/6:ブラックマンデー終了(ここから急上昇)

- 1988.3/17:回復(1987.10の株価を基準)

- 数値は終値

ポイント

- 下落率:-18.3%

- 下落幅:-4,710.00

- 下落期間の日数:23日

- ブラックマンデー終了までの日数:79日

- 回復までの日数:150日

- 10/20に下落幅-3,837円、下落率-14.90%を記録

日本のブラックマンデーは短期間で大きな影響を与えましたが、日本市場では比較的早期に安定を取り戻し、その後はバブル経済へと移行していきました。

まとめ

ポイント

- 1987年のブラックマンデーでは、米国市場でダウ平均株価が22.6%下落する事態となった。

- 日本市場では翌日、日経平均株価が3,837円(14.9%)急落した。

- 回復までの期間は約5ヶ月(約150日)であり、その後バブル景気へ移行した。

- 暴落の原因は「プログラム売り」による悪循環であり、世界中に影響が波及した。

- 日本市場の早期回復には金融緩和政策や国内経済の強さが寄与した。

今回はブラックマンデーについて説明してきました。

日本では景気が減退したわけではなく、回復は他のショックに比べて比較的早かったです。

しかし、短期間のうちにドカンと下げ、一度反発してからまた下げるといった具合で急回復したわけではないので、すぐに買いに入るのは危険です。

底を確認してから安全に入れるように勉強していきましょう。

▼過去の暴落・ショックについて知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

参考: